Der bevorstehende Strukturwandel stellt Südwestsachsen als industriellen Schwerpunktstandort der Automobilwirtschaft vor komplexe Herausforderungen. Die Initiative Transformation Automobilregion Südwestsachsen (ITAS) hat daher die Frage aufgeworfen: Wie bereit ist die Bevölkerung der Region, diesen Wandel mitzutragen; und unter welchen Bedingungen gelingt Transformation gesellschaftlich nachhaltig?

Die von aconium durchgeführte Resilienzstudie zeigt: Veränderungsbereitschaft entsteht nicht durch Druck, sondern durch Vertrauen: in politische Prozesse, wirtschaftliche Perspektiven und die eigene Handlungsfähigkeit. Entscheidend sind drei Faktoren: soziale und materielle Sicherheit, echte Beteiligungsmöglichkeiten und eine strategische, transparente Kommunikation.

Die Ergebnisse verdeutlichen: Transformation kann nur gelingen, wenn sie in ihrer gesellschaftlichen Dimension mitgedacht wird. Die Studie liefert fundierte Erkenntnisse und praxisnahe Handlungsperspektiven, für Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Sie ist damit ein Beitrag zur evidenzbasierten Gestaltung eines fairen, resilienten Strukturwandels in der Region.

Transformation braucht Vertrauen – und Beteiligung

Die Mobilitätswende und der damit verbundene Strukturwandel stellen Regionen wie Südwestsachsen, die stark vom Automobilsektor geprägt sind, vor tiefgreifende Herausforderungen. Die Initiative Transformation Automobilregion Südwestsachsen (ITAS) – gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie – begleitet diesen Wandel aktiv und entwickelt bedarfsgerechte Ansätze, um Unternehmen, Beschäftige, Institutionen sowie die Zivilgesellschaft der Region dabei zu unterstützen, diesen Wandel aktiv und fair mitzugestalten.

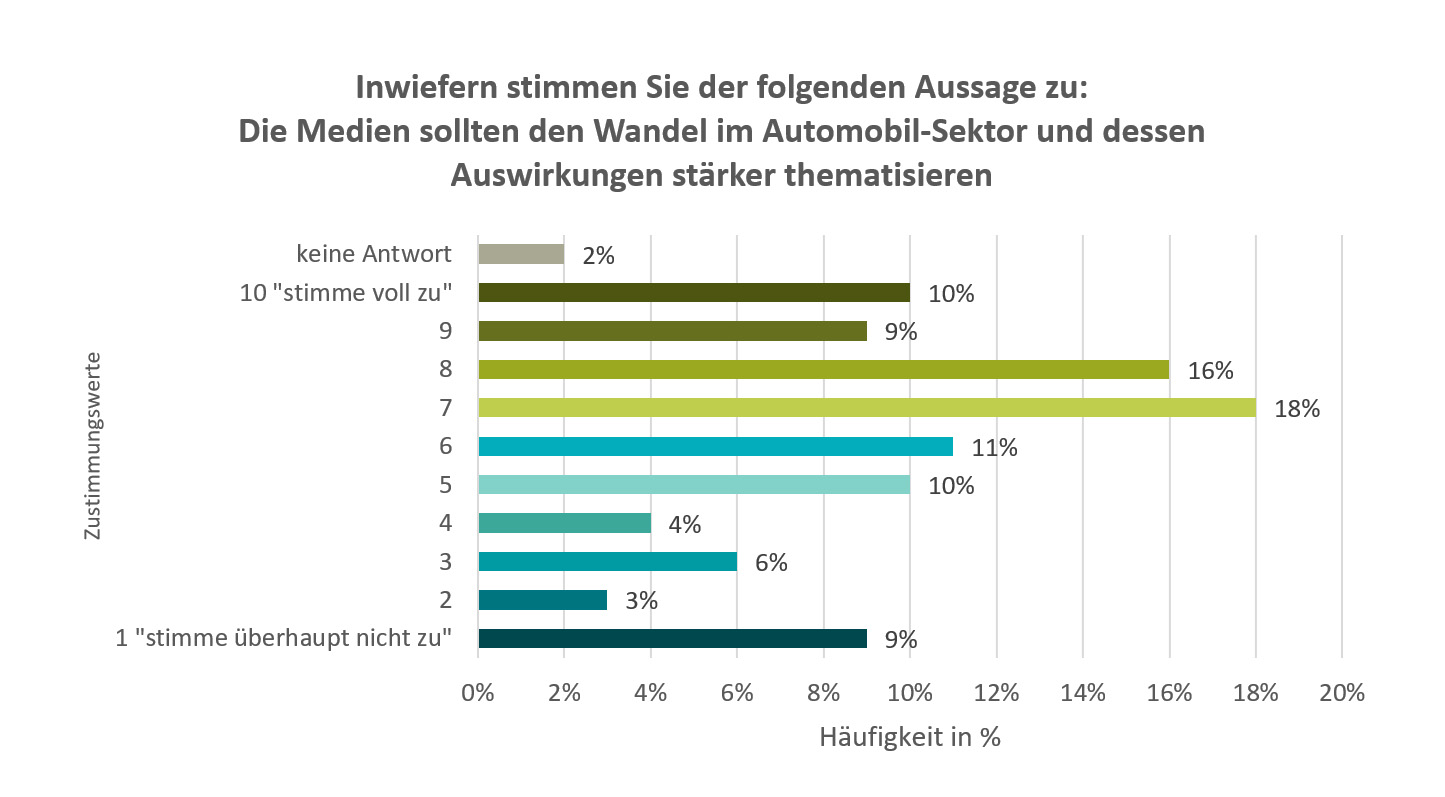

Im Zentrum steht dabei die Frage: Wie ausgeprägt ist derzeit die Veränderungsbereitschaft und Krisenfestigkeit der Bevölkerung?

Dieser Frage widmete sich aconium im Auftrag des ITAS-Konsortiums in einer Studie zur „Transformationskompetenz, Krisenfestigkeit und Veränderungsbereitschaft der Bevölkerung in der Region Chemnitz“. Die Studie zeigt auf, welche Haltungen, Kompetenzen und Bedingungen für eine resiliente Transformation in der Bevölkerung vorhanden sind, und welche nicht. Den Abschluss des Projektes markierte der 3. ITAS Kongress am 18. Juni in Zwickau, auf die die Studienergebnisse erstmals vorgestellt wurden.

Was braucht eine Region, um Wandel zu gestalten?

Die Studie basiert auf der Prämisse, dass der Abschied vom Verbrennungsmotor nicht nur technologisch, sondern auch gesellschaftlich bewältigt werden muss. Um Transformationskompetenz, Krisenfestigkeit und Akzeptanz messbar zu machen, wurden zwei digitale Bevölkerungsumfragen sowie eine moderierte Fokusgruppe durchgeführt. Ergänzt durch eine Literatur- und Umfeldanalyse liefert die Untersuchung ein differenziertes Bild der regionalen Veränderungsdynamik.

Vor diesem Hintergrund untersuchten wir:

- Wie schätzen Bürger:innen ihre eigene Veränderungsbereitschaft ein?

- Welche Voraussetzungen braucht es, um Wandel nicht nur zu ertragen, sondern mitzugestalten?

- Wie kann Vertrauen in politische und wirtschaftliche Steuerung aufgebaut werden?

- Welche Rolle spielt Kommunikation für die Akzeptanz von Transformation?

Die Ergebnisse lassen sich in drei zentrale Erkenntnisse verdichten.

Zentrale Erkenntnisse der Resilienzstudie

- Wer sich selbstbestimmt für Veränderung entscheidet, wird dieser wahrscheinlich positiver gegenüberstehen, als wenn der Wandel durch Überzeugungsarbeit entsteht

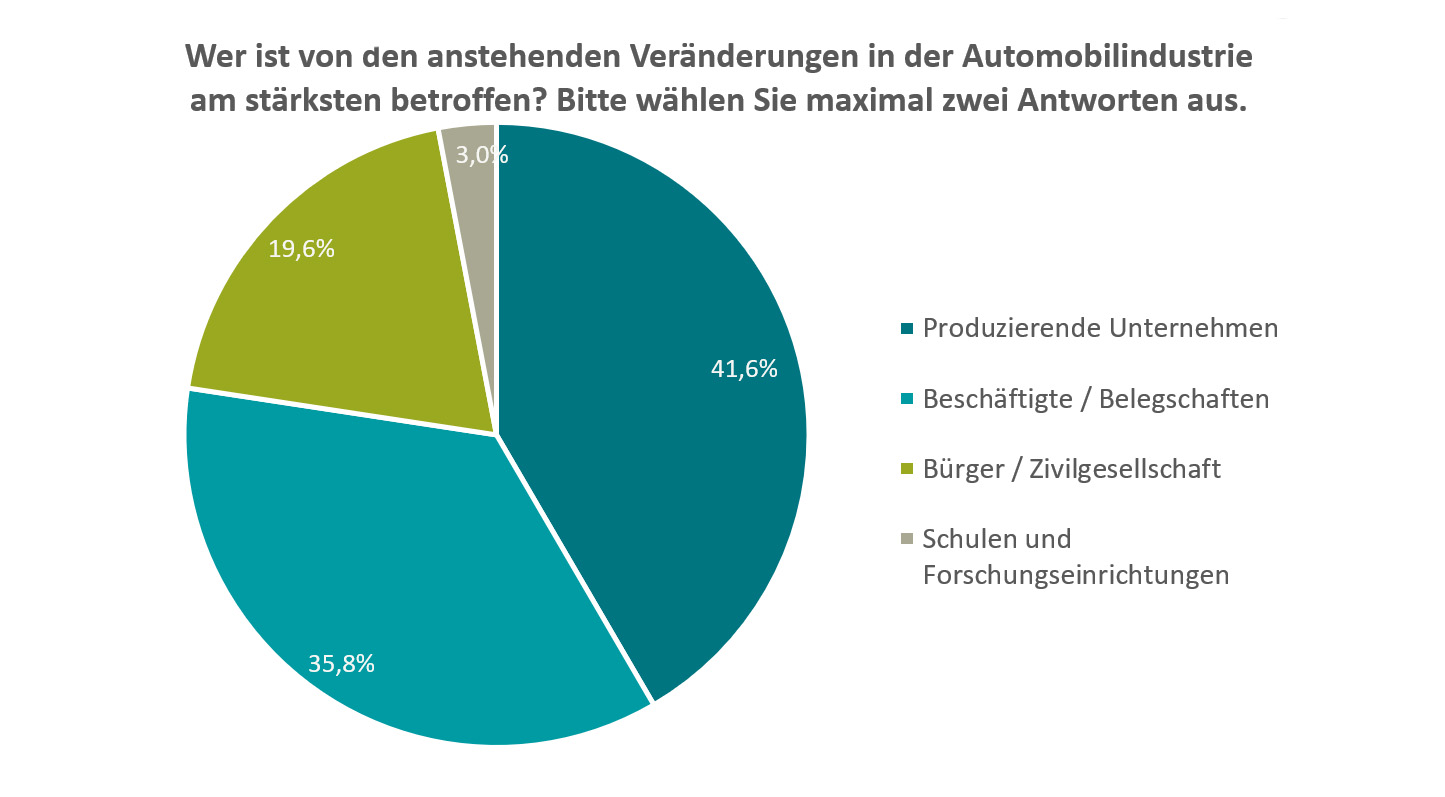

Die Studienergebnisse zeigen, dass Menschen Wandel vor allem dann mittragen, wenn sie sich aktiv dafür entscheiden können; nicht, wenn Veränderungen top-down vorgegeben werden. In der Fachwelt gilt eine diversifizierte Wirtschaftsstruktur als Schlüssel zu regionaler Resilienz. Diese Voraussetzung ist in Südwestsachsen jedoch nur eingeschränkt gegeben: Die Region ist wirtschaftlich stark auf die Automobilbranche fokussiert.

Auffällig war: Für die Befragten sind nicht allein wirtschaftliche Diversität oder Innovationsfähigkeit ausschlaggebend, sondern vor allem verlässliche politische Rahmenbedingungen und echte Beteiligungsmöglichkeiten. Viele äußerten das Gefühl, in zentralen Transformationsprozessen nicht gehört oder einbezogen zu werden. Bereits existierende Beteiligungsformate wurden oft als symbolisch oder unzureichend wahrgenommen. Das Spannungsfeld zwischen externer Steuerung (Top-down) und individueller Handlungsfähigkeit (Bottom-up) tritt hier besonders deutlich zutage: Während politische Orientierung als notwendig erachtet wird, werden Maßnahmen ohne Mitsprache als bevormundend oder „übergestülpt“ empfunden, und entsprechend kritisch bewertet.

- Veränderungsbereit ist, wer sich seines sozialen und materiellen Status sicher ist.

Ein zentrales Ergebnis der Studie ist die Rolle von sozialer und materieller Sicherheit als Grundlage für Veränderungsbereitschaft. Die Befragten bestätigten eine weit verbreitete Annahme der Transformations- und Resilienzforschung: Menschen, die sich sozial eingebunden und materiell abgesichert fühlen, sind eher bereit, Veränderungen zu akzeptieren oder aktiv mitzugestalten.

Gleichzeitig wiesen viele auf das Fehlen eben dieser Voraussetzungen hin: Geringe Teilhabechancen, wahrgenommene Ungleichheit und wirtschaftliche Unsicherheit – insbesondere mit Blick auf den möglichen Wegfall von Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie – verstärken Ängste vor der Zukunft. Diese Ängste werden durch historische Erfahrungen, etwa aus der Nachwendezeit, zusätzlich verstärkt: Wer damals schmerzhafte Transformationsprozesse erlebt hat, begegnet erneutem Wandel oft mit Skepsis oder Widerstand. Resilienz zeigt sich somit nicht nur als ökonomische Fähigkeit, sondern auch als psychosoziale und gesellschaftliche Herausforderung. Vertrauen entsteht dort, wo Stabilität spürbar ist; und wird dort geschwächt, wo Unsicherheit und Kontrollverlust dominieren.

- Kommunikation ist der Schlüssel zur Akzeptanz von Veränderungen

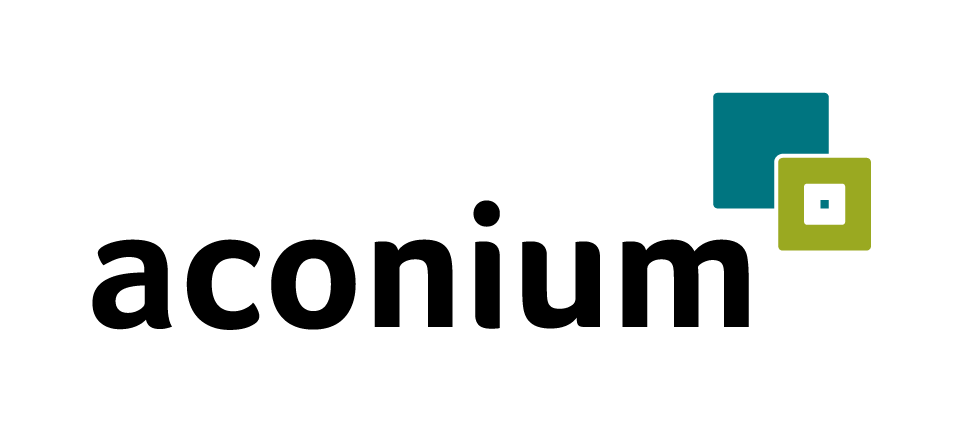

Ein drittes zentrales Ergebnis betrifft die Rolle der Kommunikation: Akzeptanz von Veränderung entsteht nicht allein durch Argumente, sondern durch transparente, konsistente und lösungsorientierte Kommunikation. Unklare oder alarmistische Botschaften hingegen verstärken Verunsicherung und erschweren die Vermittlung selbst notwendiger Maßnahmen.

Die Befragten zeigten ein deutliches Bedürfnis nach positiven, realitätsnahen Narrativen: Erfolgsgeschichten aus der Region, anschauliche Beispiele für gelingende Transformation, nachvollziehbare Perspektiven. Gerade in Zeiten struktureller Unsicherheit wächst der Bedarf nach Orientierung; und damit auch die Bedeutung einer aktiven, strategisch gedachten Kommunikationspolitik. Den Medien kommt in diesem Prozess eine zentrale Rolle zu, sowohl als Informationsvermittler als auch als Meinungsbildner.

Handlungsperspektiven für einen gelingenden Strukturwandel

Aus den Studienergebnissen leiten sich konkrete Perspektiven für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ab, mit dem Ziel, Transformation nicht nur steuerbar, sondern auch gestaltbar zu machen.

- Sicherheit ist die Voraussetzung für Veränderung.

Veränderungsbereitschaft entsteht dort, wo Menschen sich materiell und sozial abgesichert fühlen. Deshalb braucht es politische Maßnahmen, die Beschäftigung sichern, soziale Teilhabe ermöglichen und gezielt in strukturschwache Regionen investieren. Wer Zukunft als riskant erlebt, wird Wandel kaum aktiv mittragen.

- Beteiligung darf nicht symbolisch sein.

Die Akzeptanz von Transformation hängt entscheidend davon ab, ob Bürger:innen das Gefühl haben, mitgestalten zu können. Es genügt nicht, zu informieren, gefragt sind echte Partizipationsformate mit Dialog, Feedback und nachvollziehbaren Einflussmöglichkeiten auf Entscheidungsprozesse. Beteiligung muss Wirkung zeigen, um Vertrauen zu stiften.

- Bildung ist kein Add-on, sondern strategische Ressource.

Transformation bedeutet nicht nur den Wechsel von Technologien, sondern auch von Kompetenzen. Qualifizierung, lebenslanges Lernen und regionale Bildungsinitiativen sind Schlüssel dafür, dass Menschen Anschluss behalten, beruflich wie gesellschaftlich. Wer Fähigkeiten aufbauen kann, entwickelt Zukunftsvertrauen.

- Orientierung entsteht durch Verlässlichkeit.

Ad-hoc-Entscheidungen und politische Richtungswechsel untergraben Vertrauen. Regionen wie Südwestsachsen benötigen langfristig stabile Rahmenbedingungen, in der Industriepolitik ebenso wie in der Infrastrukturplanung. Nur so entsteht Planbarkeit für Unternehmen, Kommunen und private Haushalte.

- Kommunikation ist Gestaltung, nicht Begleitmusik.

Wie über Wandel gesprochen wird, prägt seine gesellschaftliche Akzeptanz. Transformation muss erklärt, kontextualisiert und emotional anschlussfähig gemacht werden. Das gelingt nicht durch Alarmismus, sondern durch positive Narrative, faktenbasierte Argumentation und den konsequenten Einbezug regionaler Perspektiven.

Transformation braucht Kontext – und Vertrauen

Der Strukturwandel in Südwestsachsen ist keine abstrakte Zukunftsvision, sondern gelebte Realität. Unsere Studie zeigt: Der Wille zur Veränderung ist vorhanden; aber er braucht verlässliche Rahmenbedingungen, soziale Sicherheit, Raum für Mitgestaltung und eine Kommunikation, die Orientierung gibt.

Transformation gelingt nicht durch Technokratie oder Tempo allein, sondern durch Vertrauen: in politische Prozesse, wirtschaftliche Perspektiven und die eigene Gestaltungskraft. Die Resilienz der Region liegt nicht nur in ihrer industriellen Stärke, sondern in ihrer gesellschaftlichen Fähigkeit, Wandel zuzulassen und gemeinsam zu tragen.

Die vollständige Studie steht hier zum Download bereit: https://itas-projekt.de/resilienz-studie/ .

Weitere Informationen zu ITAS gibt es auf der ITAS Projektwebsite: https://itas-projekt.de/